Comment faire de sa maison une habitation 100 % autonome en électricité ?

De plus en plus de particuliers cherchent aujourd’hui des solutions pour réduire leur dépendance au réseau et reprendre la main sur leur consommation énergétique. Entre la hausse du prix de l’électricité, les enjeux environnementaux et l’envie de sécuriser son approvisionnement, l’idée de transformer son habitation en maison autonome en électricité séduit de plus en plus.

Grâce aux avancées du photovoltaïque, du stockage et des systèmes de pilotage intelligent, cette autonomie n’est plus un concept réservé aux pionniers : elle devient une option réaliste, maîtrisée et accessible. Dans cet article, nous vous proposons de faire le point, en toute transparence, sur les étapes essentielles pour y parvenir, les technologies à privilégier et les pièges à éviter.

Composants principaux d’une maison autonome en électricité

Pour construire une maison autonome en électricité et viser une autonomie énergétique fiable, il faut avant tout comprendre les éléments essentiels du système.

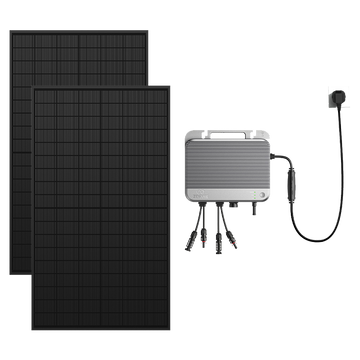

1. Panneaux photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques assurent la production solaire. Une orientation plein sud, associée à une inclinaison de 30 à 35°, demeure la configuration la plus performante. C’est la puissance, exprimée en kWc, qui conditionne la production annuelle. Les installations résidentielles varient généralement de 3 à 9 kWc, suffisantes pour couvrir une grande partie des besoins d’un foyer bien dimensionné.

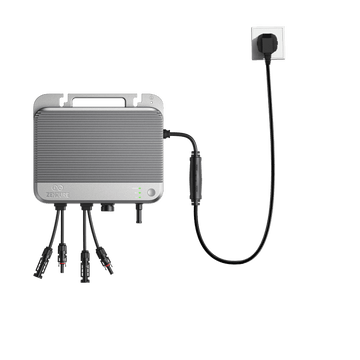

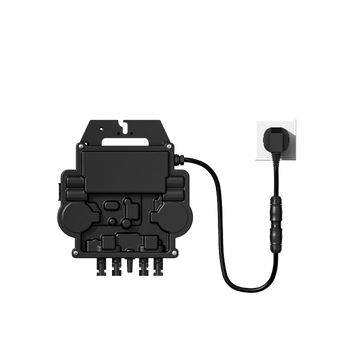

2. Onduleur et régulation

L’onduleur convertit le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif utilisable.

Trois types dominent :

- onduleur central, simple et économique ;

- micro-onduleurs, efficaces en cas d’ombres ;

- onduleurs hybrides, indispensables avec une batterie.

La régulation intégrée gère la sécurité, la distribution de l’énergie et l’équilibre entre consommation, stockage et production.

3. Batterie de stockage

Indispensable pour fonctionner la nuit ou en cas de faible ensoleillement. Les technologies les plus fiables sont le lithium-ion et le LFP, offrant durabilité et rendement. La capacité doit être adaptée à la consommation du foyer et au niveau d’autonomie souhaité.

4. Système de câblage

Il relie l’ensemble et assure la sécurité : câbles DC/AC adaptés, dispositifs de protection (disjoncteurs, fusibles, parafoudres) et HEMS, le système intelligent qui pilote production, stockage et consommation afin d’optimiser chaque kilowattheure.

Schéma d’installation type : 3 scénarios

Chaque projet photovoltaïque dépend des besoins du foyer, du niveau d’autonomie recherché et du budget. Pour vous aider à y voir clair, voici trois scénarios représentatifs, du plus simple au plus autonome.

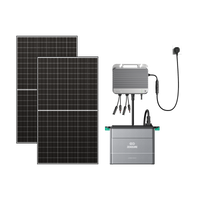

1. Autoconsommation optimisée (avec stockage léger)

Dans ce premier scénario, l’objectif est de réduire la facture tout en conservant le confort du réseau. Une configuration typique associe 3 kWc de panneaux à une batterie d’environ 5 kWh.

Ce système couvre une partie des besoins en journée, stocke juste assez pour le pic du soir, et permet d’optimiser l’autoconsommation sans engager un budget trop important. C’est l’option idéale pour un foyer qui veut franchir un premier cap vers l’autonomie énergétique.

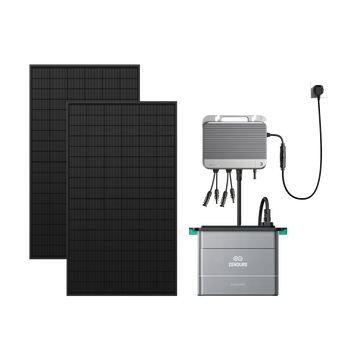

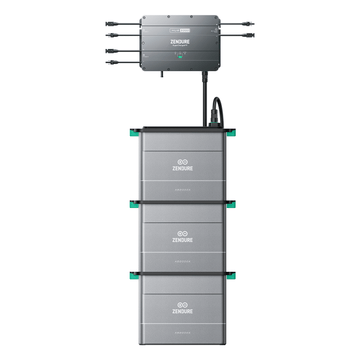

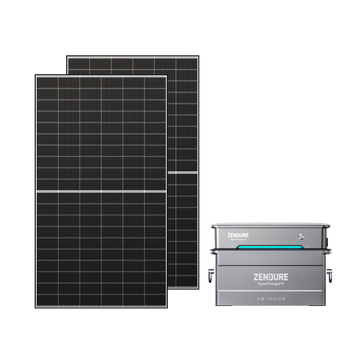

2. Semi-autonomie (avec stockage conséquent)

Ici, on vise une réduction massive de la dépendance au réseau. On retrouve généralement 6 kWc de panneaux et 10 à 15 kWh de stockage.

Ce dimensionnement permet de couvrir l’essentiel de la consommation annuelle, y compris les soirées d’hiver, tout en offrant une marge de sécurité confortable. On reste connecté au réseau, mais celui-ci devient une simple roue de secours.

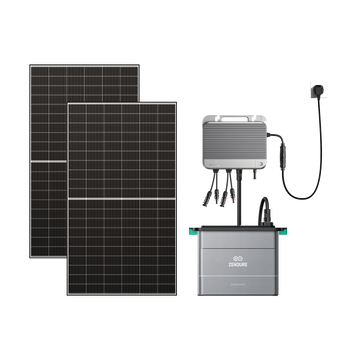

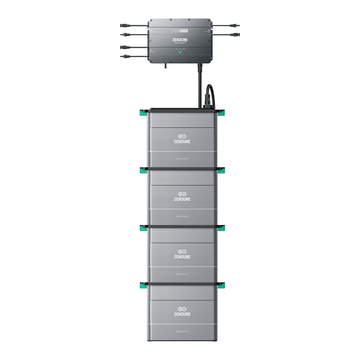

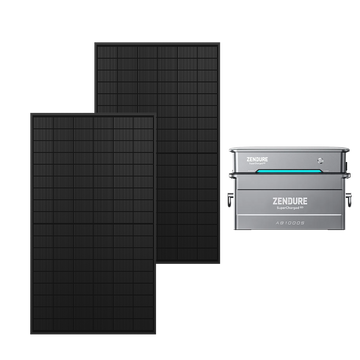

3. Hors-réseau complet (autonomie totale)

Pour une habitation réellement autonome, on passe sur des puissances plus importantes : 10 kWc ou plus, associés à 20 kWh ou davantage de stockage.

Ce type d’installation permet de vivre hors réseau toute l’année, à condition que la maison soit bien isolée, que les usages soient maîtrisés et que la gestion de l’énergie soit parfaitement optimisée.

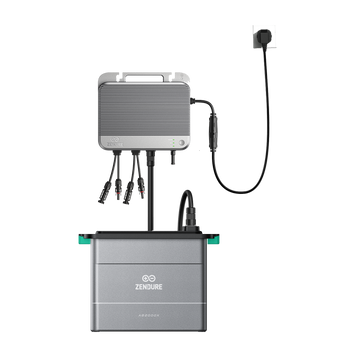

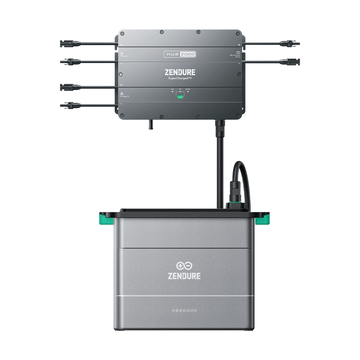

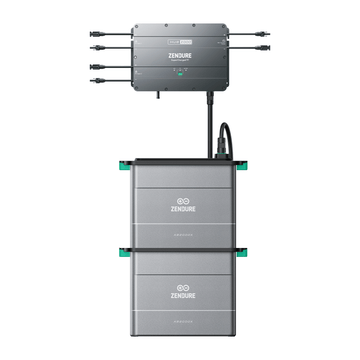

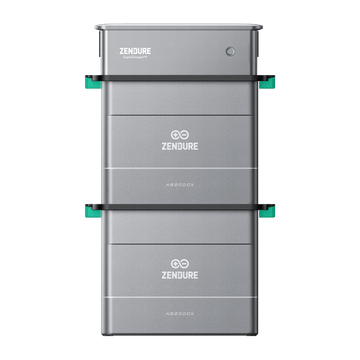

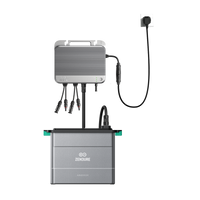

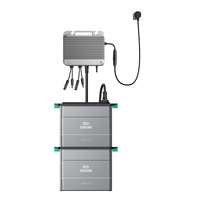

Bon à savoir : Le Zendure SolarFlow Hyper 2000 illustre bien la nouvelle génération de solutions domestiques intelligentes, pouvant s'adapter à tous les scénarios d'usage grâce à son design modulaire et flexible. Il offre 1 200 W de puissance AC bidirectionnelle (3 600 W en triphasé) pour gérer à la fois la production et le stockage. Il peut être associé à jusqu’à trois unités sur une même phase, portant la capacité MPPT à 5 400 W et le stockage maximal à 23,04 kWh.

Comment dimensionner votre installation solaire

Pour atteindre une véritable autosuffisance de la maison et concevoir une maison autonome en électricité, il est essentiel de dimensionner précisément la production photovoltaïque, le stockage et la gestion de l’énergie. Une installation bien calculée garantit une autonomie énergétique stable tout au long de l’année.

Les données indispensables

Avant toute simulation, trois éléments clés doivent être connus :

- Votre consommation annuelle (kWh/an) : Elle figure sur vos factures. C’est la base de tout dimensionnement.

- Vos pics de puissance (kW) : Ils indiquent la puissance maximale que votre installation doit pouvoir délivrer (ex. cuisson + chauffe-eau + électroménager simultané).

- Le nombre de jours d’autonomie souhaités : Pour un fonctionnement hors-réseau, on recommande entre 1 et 2 jours d’autonomie complète.

- Votre région et l’ensoleillement : Un foyer du Sud n’aura pas les mêmes besoins qu’un foyer du Nord, à puissance équivalente.

Dimensionner les panneaux solaires

Le calcul de base consiste à relier la production annuelle d’un champ photovoltaïque à votre consommation :

Production annuelle estimée = Puissance (kWc) × Productible régional (kWh/kWc/an)

Exemple : productible moyen France = 1 100 kWh/kWc/an

| Puissance panneaux | Production annuelle estimée |

| 3 kWc | ~3 300 kWh/an |

| 6 kWc | ~6 600 kWh/an |

| 9 kWc | ~9 900 kWh/an |

| 12 kWc | ~13 200 kWh/an |

Ainsi, une maison consommant 7 000 kWh/an nécessitera environ 6 à 7 kWc pour viser une autosuffisance élevée.

Dimensionner la batterie de stockage

Le stockage dépend principalement de deux paramètres : votre consommation nocturne et le nombre d’heures/jours d’autonomie désirés.

Calcul simple :

Capacité batterie (kWh) = Consommation journalière (kWh) × Jours d’autonomie

Exemple pour un foyer consommant 12 kWh par jour :

| Jours d’autonomie | Batterie recommandée |

| 0,5 jour | 6 kWh |

| 1 jour | 12 kWh |

| 2 jours | 24 kWh |

Bonnes pratiques et erreurs à éviter

La réussite d’un projet photovoltaïque, qu’il vise une autoconsommation optimisée ou une véritable maison autonome en électricité, dépend autant du bon choix des équipements que du respect des règles de sécurité. Voici les points essentiels à connaître pour garantir durabilité, performance et tranquillité d’esprit.

1. Tenir compte des pertes électriques

Beaucoup d’installations sont sous-performantes parce qu’on oublie les pertes électriques, pourtant loin d’être négligeables.

Elles proviennent notamment :

- de câbles trop longs ou mal dimensionnés,

- de rendements imparfaits de l’onduleur,

- du cycle charge/décharge de la batterie,

- de l’échauffement des panneaux en été.

Au total, ces pertes peuvent représenter 10 à 20 % de l’énergie produite. Pour une installation bien dimensionnée, il est donc indispensable de surévaluer légèrement la puissance des panneaux et le stockage.

2. Respecter les normes et les démarches administratives

En France, toute installation électrique doit respecter la norme NF C 15-100, qui encadre les protections, les sections de câbles et l’intégration du photovoltaïque au réseau domestique.

Selon la configuration, d’autres démarches peuvent être nécessaires :

- Déclaration préalable en mairie (pour les toitures visibles).

- Consuel pour valider la conformité électrique, notamment en cas d’injection réseau.

- Contrat d’autoconsommation si l'on revend un surplus.

Ignorer ces obligations, c’est prendre le risque d’un refus de mise en service, d’un sinistre non couvert ou d’une baisse de performance.

3. Mise en service, surveillance et maintenance

Même si une installation photovoltaïque reste fiable, elle demande un minimum de suivi :

- vérifier régulièrement la production,

- dépoussiérer les panneaux si nécessaire,

- surveiller la santé de la batterie,

- mettre à jour les firmwares du système de gestion.

Les équipements modulaires, comme le Zendure Hyper 2000, facilitent grandement la maintenance : ajout de batteries, extension de puissance ou remplacement d’un module sans reconfigurer tout le système.

4. Éviter les erreurs les plus fréquentes

- Sous-dimensionner la batterie, entraînant un manque d’autonomie.

- Installer les panneaux dans une zone d’ombre ou mal orientée.

- Mélanger des équipements incompatibles ou de marques douteuses.

- Négliger la ventilation des batteries et onduleurs.

- Faire l’impasse sur les protections obligatoires (fuse, disjoncteurs, parafoudre).

Conclusion

Construire une maison autonome en électricité n’est donc plus un projet réservé aux experts, mais une démarche accessible à tous avec les bons outils et un dimensionnement rigoureux. En choisissant des équipements fiables, en respectant les normes et en anticipant les pertes, on pose les bases d’un système durable et performant. L’autonomie repose autant sur la qualité technique que sur une bonne gestion quotidienne de l’énergie. Avec une installation bien pensée, chacun peut réduire sa dépendance au réseau et gagner en confort comme en sécurité.

FAQ – Autonomie électrique et installation solaire

Quelle installation pour être autonome en électricité ?

Pour atteindre une vraie autonomie, il faut associer des panneaux photovoltaïques suffisamment puissants (généralement 6 à 12 kWc selon la consommation du foyer), une batterie de stockage conséquente (au moins 10 à 20 kWh), un onduleur hybride, un système de gestion de l’énergie (HEMS) et un câblage conforme aux normes. Dans les zones isolées ou en hors-réseau complet, on utilise souvent 10 kWc ou plus de panneaux et un stockage de 20 kWh ou davantage pour fonctionner toute l’année.

Quel est le schéma de câblage d’une maison résidentielle ?

Le câblage résidentiel se compose de deux circuits principaux :

- Le côté DC (courant continu) entre les panneaux et l’onduleur, protégé par des fusibles, disjoncteurs et parafoudres.

- Le côté AC (courant alternatif) entre l’onduleur, le tableau électrique et les batteries si elles sont hybrides.

L’ensemble doit respecter la norme NF C 15-100, incluant les sections de câbles, les dispositifs de protection et la mise à la terre. Un HEMS peut également être ajouté pour piloter production, stockage et consommation.

Quel coût pour être autonome en électricité ?

Le budget dépend fortement du niveau d’autonomie recherché.

- Autoconsommation avec stockage léger : 5 000 à 12 000 €.

- Semi-autonomie avec batterie de 10 à 15 kWh : 12 000 à 20 000 €.

- Hors-réseau complet avec 10 kWc et 20 kWh de stockage ou plus : 20 000 à 40 000 €, voire davantage selon les équipements.

Les systèmes modulaires (comme Zendure Hyper 2000) permettent de réduire le coût initial en ajoutant des modules au fil du temps.

Est-il légal de produire son électricité soi-même sans raccordement EDF ?

Oui, il est parfaitement légal de produire sa propre électricité, même sans raccordement au réseau EDF, à condition de respecter les normes électriques en vigueur, notamment la NF C 15-100, et d’effectuer les déclarations nécessaires en mairie si les panneaux sont visibles. En hors-réseau total, aucune convention avec le gestionnaire de réseau n’est nécessaire. En revanche, si l’on injecte de l’électricité dans le réseau, même en surplus, une déclaration auprès d’Enedis est obligatoire.

Laissez un commentaire